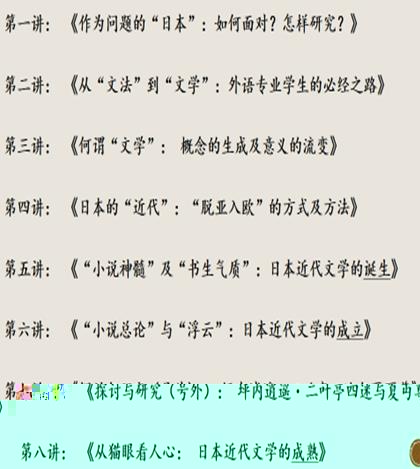

盡管沒有鈴聲的提醒,每到周二下午3點20分,分散在全國各地的30來名清華beat365東亞學科群的學子們,都會自覺地打開騰訊會議,聆聽由陳朝輝老師主講的《日本近現代文學》課。這是陳老師在精心打磨去年秋季開設的文科大類平台課《日本近代文學專題講讀》的基礎上,為東亞學科本科專業的學生量身定做的一門研究型講義課。别看課程名稱平淡無奇、毫無新意,但聽過課的同學都知道,這是一門充滿挑戰且包含豐富的多元視角的“新型文學課”。單看前八講的主題便可知,它并不是一門單純以講授日本近代文學專業知識為己任的通識課。而是有着強烈的試圖借助“文學”的引領力讓學生們走進一個綜合的日本問題場域的問題意識的讨論課。因為課程内容完全不局限于文學,也涉及很多社會、曆史、政治及中日關系方面的問題。頗具挑戰性。

談及疫情之下老師們不得不做一次“網紅主播”,甚至須“大頭出鏡”去上課的問題時,陳老師的态度也蠻有趣。他說:“大頭出鏡也沒什麼可尴尬的。在全球的網絡大數據庫裡,咱們早就開始‘裸奔’了。跟魚缸裡的金魚差不多,還沒人家好看。其實,即便沒有這次疫情的倒逼,上網課這一劫,可能也是我們這一代大學文學老師必須要面對的一個難關。”就像從石器時代進入農耕時代、再從青銅時代進入後來的蒸汽機工業時代時人類的社會文化生活也都發生過質變一樣,今天的網絡信息時代,注定是要給我們的社會生活帶來巨大沖擊和改變的。尤其大學裡的文學課,由于不像理工類課程那樣高度依賴實驗室,所以在這一波網絡信息技術大爆發的浪潮中,首當其沖要最先面對這一技術轉型的問題了。即未來的大學文學課,至少要面對兩個轉型挑戰。(一)由于傳統教室做為文學老師的“古戰場”和“老作坊”的地位不斷被弱化,将來的文學課,注定要在更為廣闊的空間及場域裡進行。或許數年前中央電台主辦的“百家講壇”,已經給我們作了提示。其實早在1936年,夏丏尊先生通過廣播面向全國中學生講授閱讀課時,就已經說過“書這個東西是有消滅的一天的。書隻是提供知識的一種工具,提供知識其實不一定要靠書。(略)今天的講演是用無線電播送給諸君的,假定聽的有一萬人,如果我講得好,有益于諸君,那效力就等于一萬個人各讀了一冊‘讀書法’或‘讀書指導’等類的書了。(略)假定有這麼一天,無線電和電影發達得很進步普遍,放送的材料有人好好編制,适于各種人的需求,那麼書的用處會逐漸消滅,因為這些利器已可以代替書了(《夏丏尊集》、花城出版社、2012、269-270頁)”的話。無線電及電影的普及力尚且有如此威力,更遑論今天的網絡普及率了。今後“互聯網+”的授課模式大概率要成為文學老師的常态工作環境。這一轉型能否成功,小而言之事關教師個人的“職業生涯”,大而言之,它也将決定一個國家未來的文化教育格局及走向乃至深度、廣度和厚度。據說,陳朝輝老師為了适應這一網課形式,在備課環節所投入的時間已遠超傳統授課模式。單就PPT每節課都會準備50頁左右。最多的一次,高達到86頁。因為PPT的質量,能左右網課的整體效果,是重頭戲。

(二)就是由于知識本身的廉價化,須得教師要不斷地用個人的研究心得和獨特體會來補充課程内容。即對課程内容的原創性要求,越來越高了。這個挑戰和壓力是非常大的。30年前,如果一名文學老師在課堂上随口就能說出尼采是哪一年生哪一年死的、或是講出莎士比亞一生寫了多少作品等數據,可能都對學生的求知活動有益。也容易獲得學生的信任與青睐。但在網絡檢索技術高度發達的今天,這種“知道”或是“記得”本身,已沒有多少價值和意義。因為百度和Google可以“秒殺”無數教授的“知識寶庫”。所以未來的大學文學課“知其然”的講述,已不重要。相反,能夠道出“知其所以然”的路徑和方法,變得極為重要。即授課教師是否具有獨特的分析力、思考力和想象力,已經成為不可或缺的素質。如果不附帶授課教師個人的獨立思考及獨特見解,那麼這門課的存在價值和意義,将大打折扣。換句話說,“學”的環節今後完全可以由學生自己來完成。隻有“研”和“思”的部分,才須老師去引領。

有鑒于此,陳老師的《日本近現代文學》課上非常重視個人的思考與見地。講的内容基本都是他本人近期思考和研究的東西。哪怕這些思考和研究還不夠成熟甚至存在争議,他也堅持講自己的東西。因為他認為,隻有講自己的東西才有可能刺激學生。畢竟網課不像在教室裡,可以面對面的互動或是随時舉手提問。如果内容本身不具備激發性,那要想實現隔空與學生“共情”和互動,是不可能的。這也是陳老師特别重視課上學生提出的原因。比如上周,有人提出“坪内逍遙和二葉亭四迷基于近代科學主義的小說理論在中國文壇有沒有被譯介?為什麼在中國近代文學史的發展脈絡中,看不到近似的影子”的提問之後,陳老師立即查閱資料,并基于此前的一些研究積累,臨時調整了開學初的設計。在原定第七講的内容之前,增加了一講。題為《探讨與研究(号外):坪内逍遙?二葉亭四迷與夏丏尊》。這一講,完全以學會發表的形式進行。無疑,這是他為了引導學生學會研究并養成捕捉到問題之後馬上就去解決的習慣而做的示範。這種示範,毋庸置疑要比要求學生去讀一篇成熟的論文好得多。因為它具有強大的真切感。從發現問題的階段就開始展示,這有助于學生對“研究”産生觸摸感。其啟發意義和引導作用,不可小觑。

事實上,就客觀教學效果來看,陳老師的這些努力已經帶來很好的效果。如選修過《日本近代文學專題講讀》課的袁铨同學就說:“陳老師的課你認真聽、緊跟進度走,适當記憶一些PPT上的知識點,能學到很多東西。就我個人經驗來說,這門課不單使我對日本文學的發展曆程有了一定的了解,對文學的概念及意義等常識性的知識,也有了去重新審視的想法。更培養了我的學術研究的嚴謹态度。老師真心對同學負責,上課總是啟發式的。希望同學能夠真正得到進步。強烈推薦!”正在選修《日本近現代文學》課的蘇念坡同學也說:“作為一門針對日語專業大三學生開設的必修課,《日本近現代文學》很好地彌補了我們的日本文學知識欠缺的部分。且通過不同的專題為我們展現出了日本文學的近代化曆程。補充了我們的日本曆史、語言學等相關知識。陳老師深入淺出,充滿包容性的文學講解,不僅幫助我們培養了文學興趣,還為我們提供了一種新的思考和研究日本問題的方式、方法和視角。收獲頗豐。”

據說,現在還有一名校外的高中生在網上旁聽陳老師的《日本近現代文學》。這或許就是陳老師所說的,大學文學課必将在“互聯網+”的新形勢下,走向更為廣闊的空間場域的一個例證吧。

如此看來,這次網課是主動行為還被動行事的問題,已不重要。重要的是如何借這次疫情的機會,未雨綢缪,提前思考未來文學課的授課模式,才是當務之急。

陳老師說,《日本近現代文學》課已經開始在摸索中前行,盡管下周第九講的内容,是否還會遇到須要調整的問題還不确定。