beat365歐美文學論壇第20期舉行

2020年12月10日下午,beat365歐美文學論壇第20期在線上平台以直播形式舉行,主題為“瘟疫如斯,文學永恒”。中國社會科學院外國文學研究所研究員、《世界文學》前主編餘中先教授、甯波大學外國語學院王松林教授,分别作了題為“法國文學中的瘟疫”和“外國詩歌中的瘟疫書寫與人類命運共同體”的學術演講,來自全國各高校和學術團體近400名師生光臨論壇并參與提問和讨論。本期論壇由beat365歐美文學研究中主任曹莉教授主持。

餘中先教授以“法國文學中的瘟疫”為題進行演講。他從世界文學中的“瘟疫”談起。在古希臘悲劇《俄狄浦斯王》、《新約•啟示錄》、中歐的民間傳說《魔笛手》和《霍亂時期的愛情》等作品中都有對瘟疫不同程度的描寫。17世紀拉封登的寓言故事《鼠疫中的動物》中,動物世界對瘟疫流行的“責任”彼此争辯,互相推诿;伏爾泰的哲理詩《裡斯本的災難》描繪了人們遭逢天災的慘狀,駁斥了萊布尼茨的樂觀主義;20世紀作家吉奧諾的小說《屋頂上的輕騎兵》中刻畫了瘟疫中的浮生百态;帕尼奧爾的小說《鼠疫患者》中以戲谑和諷刺的手法描寫了1720年馬賽大瘟疫下人們的種種應對和行動;勒克萊齊奧《檢疫隔離》探讨了疫情隔離下的人與自然的關系等等。

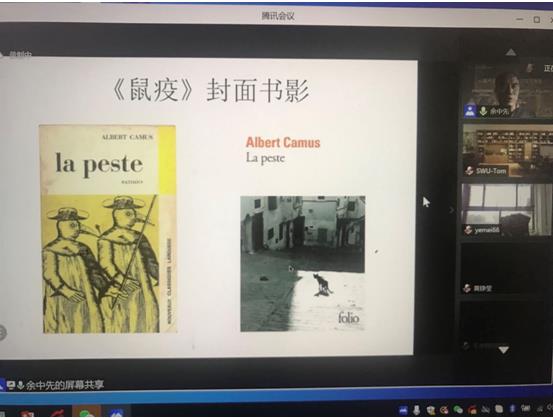

接着,餘教授從世界文學的版圖和法國文學的脈絡轉入對加缪的小說《鼠疫》(La Paste)的深度解讀。小說創作的時期(20世紀40年代),正是第二次大戰席卷全球之時。猖獗的“鼠疫”正是對這場全人類的浩劫及納粹法西斯主義的隐喻。通過描述奧蘭小城各色人等面臨共同災難和死亡,揭示了人類的普遍厄運和根本處境。由此可見,小說中充滿了“寓言性”。餘教授認為,相比《局外人》中對現代社會“荒誕性”的透視,《鼠疫》的思想中心是刻畫現代人對這種“荒誕”的應對和反抗。文中展現的一種群體的反抗精神,較《西西弗神話》中的反抗更為強烈和有力,從三個維度反應了作者加缪的反抗思想。第一點是反抗的原因,在災難這一秩序面前,個人對不公的反抗是為着一切人類的;第二點是反抗與生存的關系,反抗體現了人類的尊嚴;第三點是反抗的界限,加缪堅持反抗要忠誠于本身之高貴,堅持崇高的職責。如果反抗一旦超過了限度,就會導緻新的屠殺。随後,餘教授通過對小說中醫生裡厄、小人物格朗、荒誕派塔魯、神父帕納盧等主要角色的分析,形象地展現了正直職守、追求真理及敢于說出真相的必要品質,體現了加缪集體人道主義的反抗精神。

餘教授還談到,除了寓言性,《鼠疫》還體現了一種預言性。小說的結尾,醫生裡厄和他的同道人取得了抗疫的勝利,奧蘭城燃起了勝利的煙花,仿佛一切從未發生。加缪在此時借裡厄之口預言到,假如我們忘記了面對鼠疫時的團結和抗争,那麼它必将卷土重來,人類也會再遭不幸。

王松林教授的演講題目為“外國詩歌中的瘟疫書寫與人類命運共同體”。講座伊始,王教授提出,瘟疫作為疾病的一種形态,對人類文明進程有着突出的影響。同時,瘟疫,疾病與全球一體化的現代文明都同“流動性”(mobility)息息相關。他強調,對疫情語境下的文學研究,應重視流動性的研究,以便我們能夠結合地緣政治、健康地理、醫學社會學等多個視角,探讨文學中人們身體和情感流動的物理空間和社會性。在英美詩歌為主的外國詩歌中,有諸多對瘟疫景象的描述。古羅馬時代的詩人盧克萊修,在《物性論》中試圖用原子論學說來解釋瘟疫的成因,審視人與神靈之間的關系;莎士比亞的詩劇,如《暴風雨》等,有許多展現瘟疫語境下對生命脆弱和人生無常的喟歎;Thomas Nash、George Herbert、John Davies、William Black等詩人的詩作中,記錄了倫敦瘟疫肆虐,橫屍遍野,人心惶惶的恐怖景象,作品彌漫着對個體命運的悲觀。而英國玄學派詩人鄧恩(John Donne)的“沒有人是一座孤島”的名言則是最早表現出疫情語境下人類命運共同體實質的詩句。

王松林教授指出,曆史上的瘟疫和疾病,更會沉澱為民族的記憶和文學想象。瘟疫的傳染性,作為一種意象,在女詩人Marry Latter的詩中,作為流言蜚語的形容詞,帶有惡毒和詛咒的喻意。具有傳染性的肺結核疾病,成為“白色瘟疫”,在十九世紀的歐洲具有特殊的文化隐喻,常常被視為一種有文藝氣質的“文雅、雅緻和敏感的标志”,一種“文明病”。在浪漫主義詩歌中,疾病和死亡在文學的想象中具備了一種審美特質。雪萊《印度小夜曲》的最後一節描繪了肺結核病人的典型症狀,詩人在文學書寫中将肉體的死亡美化為靈魂愛情的極緻和美好。伍爾夫則把克裡斯蒂娜•羅塞蒂稱為具有“病态氣質”的第一女詩人。在她的十四行詩中,表露了一種向死而生的情懷,對死亡的超脫感滲透于詩作的字裡行間。

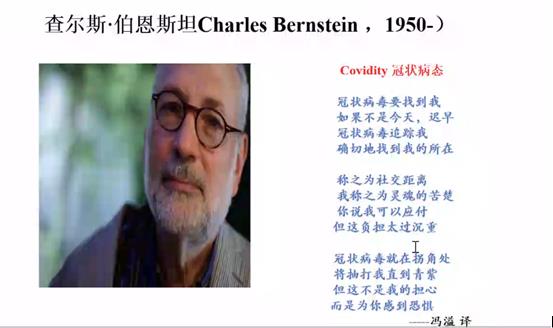

對現代主義詩歌而言,王教授認為詩歌本身化成了疾病的隐喻和疾病的叙事。艾略特的《荒原》與《普魯弗洛克的情歌》一脈相承,詩歌将現代人的生存狀态直接等同于死亡,對充滿病态和沉疴的現代社會給予了隐喻化的批評。2020年,語言派詩人代表人物伯恩斯坦(Charles Beinstein),在新冠病毒疫情的語境下,寫下了“冠狀病态”(Covidity),追問了隔離與個體自由的關系。王教授提醒我們,對于這個問題的思考,可以回到桑塔格的《疾病的隐喻》。當代西方社會的多種問題在書中早有預見。2020年新冠病毒的傳播,使得流動、自由、隔離、全球化、民族主義等概念核問題再一次在醫學和文化政治層面上引發了激烈的讨論。我們仿佛置身于福柯《瘋癫與文明》的“愚人船”之上。在這樣的背景之下,文學(詩歌)更應該以悲憫和共情喚醒和重建疾病和道德倫理的關系,搭建起一座心靈的橋梁。

四川外國語大學英語學院院長張旭春教授對兩場演講進行了點評。他談到,餘中先教授對《鼠疫》中角色的分析、對反抗精神内涵的闡述以及對疫情中人性和道德的分析,使人耳目一新,深受觸動。王松林教授講述的疾病與文明的關系,啟發我們在中國文學中尋找相似的主題,比如建安七子中有五人都是死于瘟疫。張教授援引伍爾夫《論疾病》中的觀點,提出文學在瘟疫語境下對死亡的思考,相比于哲學形而上地探究,更貼近我們的情感和心靈。

演講結束後,線上聽衆踴躍提問,大家針對加缪的寫作主題、瘟疫文學的定義、瘟疫為何是一種文明病、疾病與道德倫理的關系、中西瘟疫書寫的異同等問題進行了廣泛深入的讨論和交流。

最後,論壇主持人,beat365曹莉教授對本次論壇進行總結。她對兩位教授引經據典,侃侃而談表示高度贊賞,他們的演講不約而同地将文學與現實,曆史叙述與當下境遇相互關聯,全面深刻地探讨了從古至今西方文學中的瘟疫書寫對人性的拷問和考量,對隔離與自由張力和沖突的再現,使我們從中看到,當個體和群體面對重大瘟疫災難時,醜陋和荒誕雖然不胫而走,但人性的光輝和人類戰勝災難的勇氣并未泯滅。本次論壇經由主講人和廣大聽衆的共同努力獲得圓滿成功——這也許是文學和文學研究者對疫情防控一周年的最好紀念。

歐美文學研究中心,歐美文學與批評理論學科群王璐供稿